こんにちはたくやんです!

今回は糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬について紹介していきたいと思います!

それでは〜れっつらごー∠( ’ω’ )/

今回はSGLT2阻害薬〜前編〜

SGLT2阻害薬一覧

SGLT2阻害薬の隠された力

をお伝えしようと思います

SGLTとは?

SGLTとはsodium glucose 共輸送体と呼ばれるトランスポーターで

ナトリウムとグルコースを共に再吸収する担体です。

SGLT2というくらいなのでもちろんSGLT1もあるのですが

腎尿細管内でではSGLT2の方が上流にあり約90%の再吸収をになっています。

その後下流にあるSGLT1が残りを再吸収し基本的にグルコースはほぼ100%再吸収される仕組みとなっています。

1日180gのブドウ糖が原尿として濾過され

SGLT2で160g、SGLT1で20g再吸収されるわけですが

尿中のタンパクを調べるとSGLT2のmRNAが優位に増加していることや

タンパク質の発現量の増加、ブドウ糖の再取り込み増加が認められました。

でも当たり前ですよね?ヒトは飢餓と戦いながら今まで過ごしてきました。

グルコースはエネルギー源なんですからなるべく取りこぼしたくないんです。

SGLT2は腎に特異的に発現していますが、

SGLT1は小腸や心臓、腎にも発現しており

小腸でのグルコース・ガラクトース再吸収、心臓では心筋への糖の取り込み、

骨格筋の糖の取り込み、脳内へのブドウ糖輸送などをになっています。

ほぼ100%再吸収されるとはいいましたがあくまでこれはトランスポーターですから

飽和という現象が生じます。

つまりあまりにたくさんのグルコースが流れ込んできた場合は

取りきれないこともあるということです。

これこそが糖尿病患者の尿糖(+)ということになります。 余談ですが、血清ブドウ糖濃度が170mg/dlを超えると再吸収しきれずに尿糖がみられるようです。

話を戻しましてこのトランスポーターさえなければ糸球体濾過を受けてしまったグルコースは再吸収されずに血糖に戻ることができません。 そこに着目して開発されたのがSGLT2阻害薬ということになります。

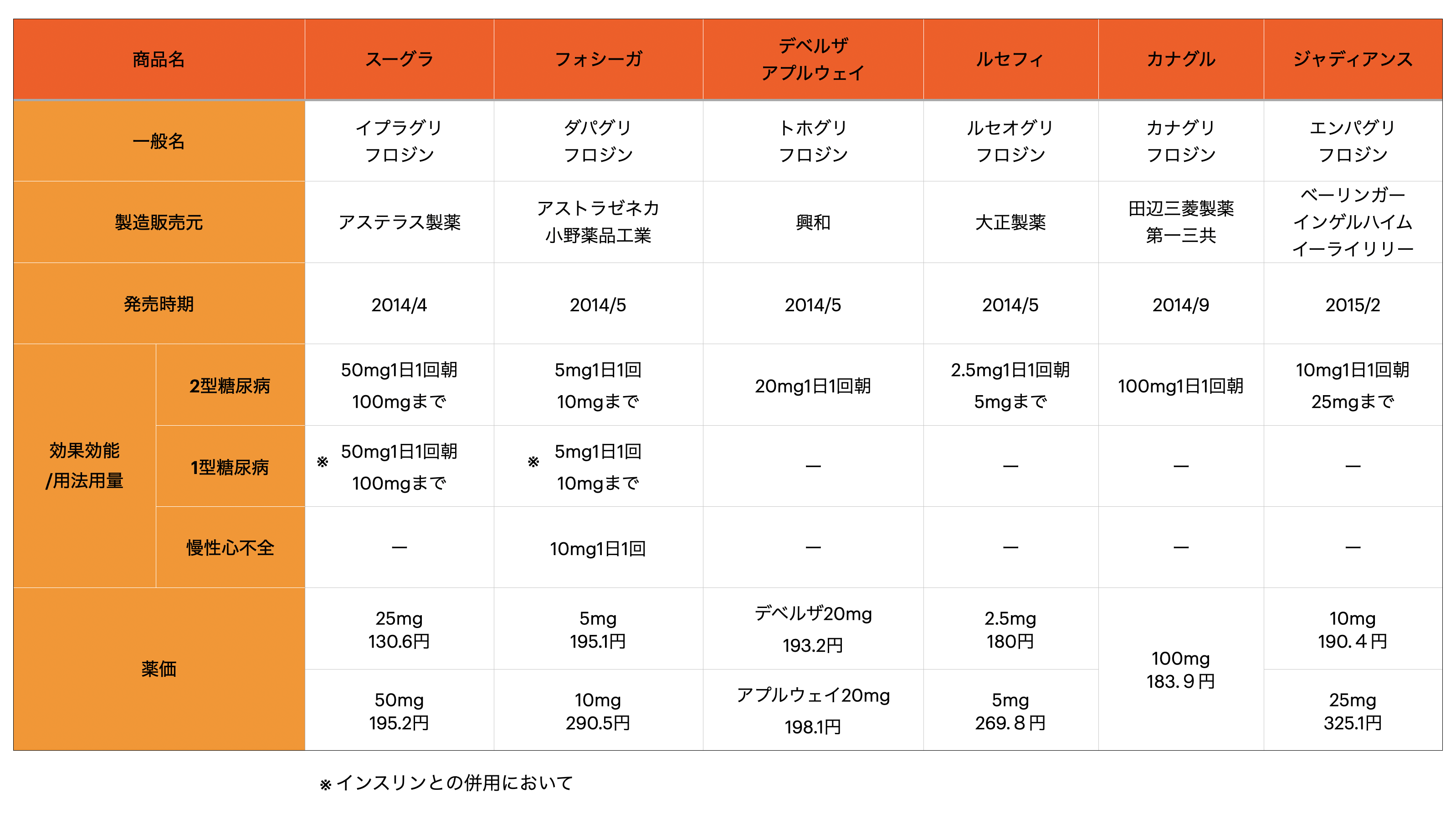

SGLT2阻害薬一覧

現在SGLT2阻害薬は6種類発売されていてかなりいい薬として臨床でもよく処方されます。

服薬指導について

副作用として、発売当初は高齢者では脱水が怖くて処方が敬遠されていたようですが

頻尿、脱水、口渇などはほぼ出るもので必ず服薬指導の時に

「トイレに行かれた際にはかなずコップ1杯の真水を補給するようにしてください。」

と指導する必要があります。僕は追加で

「このお薬は糖をおしっこと共に出すのでどうしても水分がないと効果がしっかれでてくれないんですよ」

というお話もします。

意外とこの文言を入れると「うんうん」と頷いて飲水に積極的になっていくれます🙆♂️

そのほか食事指導はとても大切になってきます。 過度な糖質制限は逆に糖質が足りず脂肪分解が始まるのですが、 SGLT2を投与している患者ではそれが追いつかず筋肉分解が始まり 高齢者では筋力不足によるADL低下や転倒リスクに繋がってしまう可能性があります。

またマウスでは自由摂食量が増加したという研究結果も出ています。

ヒトで言うと食欲が増すと言うことです。

この作用によりSGLT2阻害薬投与の理論上の体重減少値は1/3程度に留まっています。

投与後8週程度で体重減少が始まりやすいため

そのタイミングで食事指導も再度行う必要があります👌

適応追加

また発売当初は2型糖尿病に対しての適応のみだったのに対し

現在では1型糖尿病にも適応を持つ薬剤があります。

図にもあるとおり、スーグラ(2018年12月)とフォシーガ(2019年3月)です。

これらの薬剤を1型糖尿病患者に投与する時に

「インスリンと併用すること」

というのが1つ条件となってきます。

理由は単純で糖尿病性ケトアシドーシスを起こす可能性があるからです。

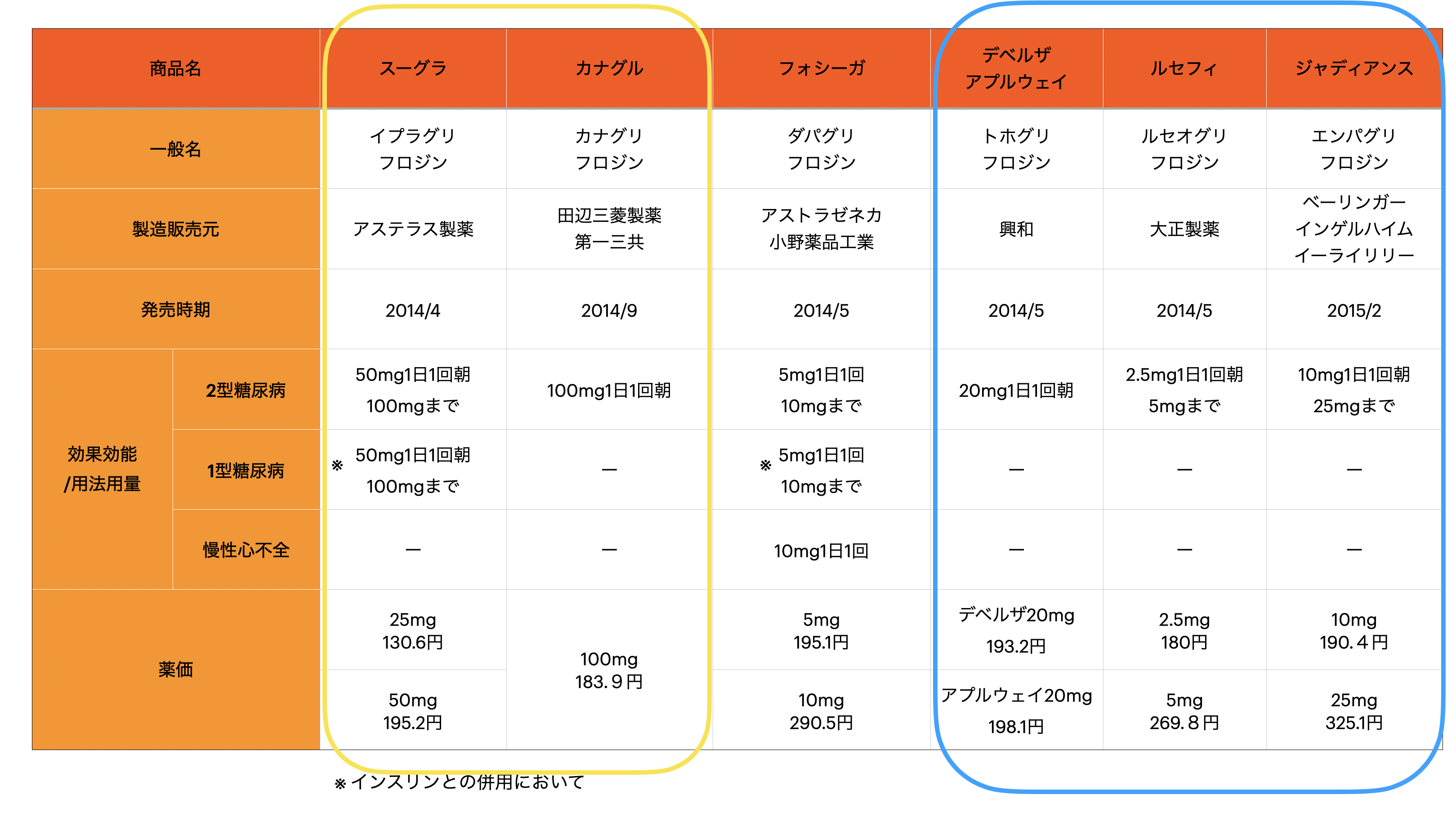

SGLT2阻害薬の使い分け

先ほどの図を並び替えて左右に分けてみましょう🙆♂️

図の通り右と左で作用に違いがあります。

左:カナグル、スーグラ型

特徴

SGLT2選択性が低い

蛋白結合率が高い

半減期が長い

尿中未変化体率が低い

右:デベルザ、ルセフィ、ジャディアンス型

特徴

上記の真逆

SGLT2阻害薬は糸球体から原尿に濾過され、尿細管の管腔側からSGLT2に結合して作用すると言われています。

つまり、蛋白結合率が低い方が糸球体濾過を受ける量が増えので

蛋白結合率が低く、尿中未変化体が多く、半減期が短いデベルザ型は 夜間に薬効が切れやすく夜間頻尿を起こしにくいという特徴があります。

そのため、カナグルやスーグラから薬剤が変更された際はそのような理由が考えられます。

SGLT2阻害薬の隠された力

皆さんも聞いたことがあると思いますが

SGLT2阻害薬の腎保護機構に関して説明していこうと思います。

糖尿病3大合併症の一つである腎障害ですが

これは過剰濾過とマクラデンサというのがキーワードになってきます。

先ほどのSGLTはグルコースとともにナトリウムも再吸収すると説明しました。

つまり糸球体濾過をうけるグルコース量が多ければ多いほどナトリウムの再吸収量も多くなります。

ここで問題となるのが正常な量の糸球体濾過を受けたのにも関わらず近位尿細管で再吸収されてしまうと腎尿細管は

「あれ?流量確保できてなくね?」

となってしまい糸球体内圧をあげて濾過量を増やそうとします。

この「流量確保できてなくね?」を感知する場所を

マクラデンサと言います。

このマクラデンサはヘンレ系蹄を過ぎた先にあり

尿細管内のcl濃度を感知して糸球体濾過量を調節しています。

SGLT2でNαが吸収されるということは中性に保つために-のイオンも再吸収するのですが、

この時尿細管内を流れるclイオンを減らしてしまい

結果としてマクラデンサは尿細管の流量が少ないと感じてしまうのです。

なぜこのような機構があるのかというと

尿細管はとても細い管であるため中を通る水分量が減ってしまうと

ピトッとくっついてしまい細胞が壊死してしまうからです。

こうなると腎臓は機能しなくなってしまいます。そのため流量を確保する必要があるのです。

正常な量の糸球体濾過量にも関わらずさらに濾過量を増やしてしまう事で

糸球体はかなり負担を負い壊れてしまいます。

これが糖尿病で腎障害の起こるメカニズムです。

つまりSGLT2阻害薬を服用するとこの腎破綻に待ったをかけることができます。

そのため腎保護作用があると言われているんですね。

後編に続く…

いかがだったでしょうか?今回は糖尿病治療薬としてのSGLT2阻害薬についてお伝えしました!

次回、後編でSGLT2阻害薬を完全に理解しましょう💪

お楽しみに!!!!!!!!!!!!!!

ご質問はコメント欄又はTwitterのDMからお願いいたします…!

それでは…bye´ω`)ノ

コメント

[…] 前回の記事はこちら […]